|

|

| J Korean Ophthalmol Soc > Volume 64(4); 2023 > Article |

|

ъ╡ным╕ь┤ИыбЭ

ыкйьаБ

ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ьЭШ ьЮДьГБ ъ▓╜ъ│╝ые╝ ьХМьХДы│┤ъ│аьЮР эХЬыЛд.

ыМАьГБъ│╝ ы░йы▓Х

ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ьЧР ьзДыЛи эЫД ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьХШьЬ╝ыВШ ыСР ьХ╜ьаЬ ыкиыСРьЧР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРЬ 14ьХИьЭД ыМАьГБьЬ╝ыбЬ эЫДэЦеьаБ ьЧ░ъ╡мые╝ ьЛЬэЦЙэХШьШАыЛд. ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИьЭШ ьЛЬыае ы│АэЩФые╝ эЩХьЭ╕эХШьШАьЬ╝ый░, 0.1 ьЭ┤эХШыбЬ ьЛЬыаеьЭ┤ ыЦиьЦ┤ьзАыКФ ы╣ДьЬиъ│╝ ьЛЬъ╕░ые╝ ь╢Фъ░АьаБьЬ╝ыбЬ эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд. ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА ъ▓╜ьЪ░ьЭШ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Дъ│╝ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХЬ ы╣ДьЬиьЭД эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд.

ъ▓░ъ│╝

эПЙъ╖а 43.3 ┬▒ 33.2ъ░ЬьЫФьЭШ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ эПЙъ╖а logarithm of minimum angle of resolution (logMAR) ьЛЬыаеьЭА ьзДыЛи ьЛЬ 0.42 ┬▒ 0.34ьЧРьДЬ ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬ 0.91 ┬▒ 0.68ыбЬ ьЬаьЭШэХШъ▓М ьХЕэЩФыРШьЧИьЬ╝ый░(p=0.021), 6ьХИ(42.9%)ьЧРьДЬ logMAR 0.3 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыае ьХЕэЩФъ░А ыВШэГАыВмыЛд. ь┤Иъ╕░ ь╣ШыгМ ьзБэЫД 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ы│┤ьЭ╕ 13ьХИ ьдС 6ьХИ(46.2%)ьЧРьДЬ эПЙъ╖а 29.7 ┬▒ 18.3ъ░ЬьЫФьЧР 0.1 ьЭ┤эХШыбЬ ьЛЬыаеьЭ┤ ьХЕэЩФыРШьЧИыЛд. ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА 8ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ эПЙъ╖а 51.4 ┬▒ 35.5ъ░ЬьЫФ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ 4ьХИ(50.0%)ьЧРьДЬ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХШьШАыЛд.

ъ▓░ыба

ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮРыУдьЭШ ьЮДьГБ ъ▓╜ъ│╝ыКФ ьаДы░ШьаБьЬ╝ыбЬ ьвЛьзА ьХКьХШьЬ╝ыВШ 0.1 ьЭ┤эХШыбЬьЭШ ьЛЬыае ьХЕэЩФъ░А ыВШэГАыВа ыХМъ╣МьзА ы╣Дъ╡РьаБ ъ╕┤ ъ╕░ъ░ДьЭ┤ ьЖМьЪФыРШьЧИьЬ╝ый░, ьХ╜ ьаИы░ШьЧРьДЬ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭ┤ ьЮеъ╕░ьаБьЬ╝ыбЬ ьЬаьзАыРШыКФ ъ▓░ъ│╝ые╝ ы│┤ьШАыЛд.

ABSTRACT

Purpose

To evaluate the clinical course of neovascular age-related macular degeneration (nAMD) that has shown limited response to ranibizumab and aflibercept.

Methods

This retrospective study included 14 eyes with nAMD that showed a limited response to initial treatment using ranibizumab and aflibercept. The changes in visual acuity (VA) during the follow-up period and the incidence and timing of VA deterioration to the level of 0.1 or worse were identified. In cases involving bevacizumab treatment, the follow-up duration and the proportion of patients maintaining a VA of 0.2 or better were identified.

Results

During the mean 43.3 ┬▒ 33.2 months of follow-up, the VA deteriorated significantly from a mean logarithm of minimum angle of resolution (logMAR) of 0.42 ┬▒ 0.34 at diagnosis to 0.91 ┬▒ 0.68 at the final follow-up (p = 0.021). A logMAR of 0.3 or greater degree of VA deterioration was noted in six eyes (42.9%). Among the 13 eyes exhibiting a VA of 0.2 or better after the initial treatment, a deterioration to a VA of 0.1 or worse was noted in 6 eyes (46.2%) at a mean 29.7 ┬▒ 18.3 months. In eight eyes undergoing bevacizumab treatment, four eyes (50.0%) maintained 0.2 or better VA during the 51.4 ┬▒ 35.5 months of follow-up.

Conclusions

The clinical course of patients with limited response to ranibizumab and aflibercept was generally unfavorable. However, a relatively long period was required for the deterioration in VA to reach 0.1 or worse. In addition, 0.2 or better VA was maintained in approximately half of the patients.

ьХИъ╡м ыВ┤ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР(anti-vascular endothelial growth factor) ьг╝ьВмьЪФы▓ХьЭА ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ьЧР ыздьЪ░ эЪиъ│╝ьаБьЭ╕ эСЬьдА ь╣ШыгМ ы░йы▓ХьЬ╝ыбЬ ьзАьЖНьаБьЭ╕ ьг╝ьВмые╝ эЖ╡эХ┤ ьЮеъ╕░ъ░Д ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзА эШ╣ьЭА эШ╕ьаДьЛЬэВм ьИШ ьЮИыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьХМыадьа╕ ьЮИыЛд.1 ъ╖╕ыЯмыВШ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ьХ╜ьаЬыКФ ьГБыЛ╣эХЬ ъ│аъ░АьЭШ ьХ╜ьаЬыбЬ, ьЮеъ╕░ъ░ДьЭШ ь╣ШыгМьЧРыКФ ьГБыЛ╣эХЬ ьЮмьаХьаБ ы╢АыЛ┤ьЭ┤ ыПЩы░ШыРа ы┐Р ьХДыЛИыЭ╝2,3 ьЛдьаЬ ьзДыгМ эЩШъ▓╜ьЧРьДЬыКФ ызЭызЙы╢АьвЕьЭД ьЩДьаДэЮИ ьЖМьЛдьЛЬэВдъ╕░ ьЦ┤ыадьЪ┤ ъ▓╜ьЪ░ыПД ыУЬым╝ьзА ьХКьЭА ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ы│┤ъ│аыРШьЧИыЛд.4

ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ(ranibizumab)5ъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕(aflibercept)6ыКФ ьК╡ьД▒ эЩйы░Шы│АьД▒ ь╣ШыгМьЧР ыДРыжм ьЭ┤ьЪйыРШыКФ ьХ╜ьаЬьЭ┤ыЛд. ъ╡ныВ┤ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╡Ьъ╖╝ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩ(brolucizumab)7ьЭШ ыПДьЮЕ ьЭ┤ьаДъ╣МьзА ьГБъ╕░ ыСР ьХ╜ьаЬызМьЭ┤ ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ьЭШ ь╣ШыгМьЧР ьЮИьЦ┤ьДЬ ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧм ьаБьЪйьЭ┤ ъ░АыКеэХЬ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ьХ╜ьаЬьШАыКФыН░, ъ╕ЙьЧм ьаБьЪйьЧР ьЮИьЦ┤ьДЬ ыкЗ ъ░АьзА ьаЬэХЬ ьВмэХныУдьЭ┤ ьЮИьЧИыЛд. ьЭ┤ыЯмэХЬ ьаЬэХЬ ьВмэХныУд ьдС эХШыВШыКФ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмьЩА ъ┤АыаиыРЬ ъ▓ГьЭ┤ыЛд. ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ эШ╣ьЭА ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ьдС эХЬ ьХ╜ьаЬыбЬ ь▓л 3эЪМ ьг╝ьВмые╝ ьЛЬэЦЙэХЬ эЫД эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРьаХыРШыКФ ъ▓╜ьЪ░ ыЛдые╕ ьХ╜ьаЬые╝ ьЭ┤ьЪйэХШьЧм эХЬ ы▓И ыНФ 3эЪМ ьг╝ьВмые╝ ьзДэЦЙэХа ьИШ ьЮИыЛд. ьЭ┤эЫДьЧРыПД эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓╜ьЪ░ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ь╣ШыгМьЧР ьЮИьЦ┤ьДЬ ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧмьЭШ ьаБьЪйьЭД ы░ЫьЭД ьИШ ьЧЖьЬ╝ый░, ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЬДэХ┤ьДЬыКФ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ(bevacizumab) ыУ▒ьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ы╣Дъ╕ЙьЧмь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙэХ┤ьХ╝ эХЬыЛд. ьЭ┤ьЩА ъ░ЩьЭА ьаЬэХЬ ьВмэХньЭА ъ│аъ░АьЭШ ьХ╜ьаЬые╝ ьЭ┤ьЪйэХШыКФ ыН░ ьЮИьЦ┤ьДЬ ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ│╡ыЛиьЭШ ьЮмьаХьаБ ы╢АыЛ┤ьЭД ьдДьЭ┤ъ│а, ы│┤ыЛд эЪиьЬиьаБьЭ╕ ь╣ШыгМые╝ ьЬаыПДэХШъ╕░ ьЬДэХ┤ ыПДьЮЕыРЬ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ь╢Фь╕быРЬыЛд.

ъ╡ныВ┤ьЧРьДЬ ыСР ьХ╜ьаЬ ьВмьЭ┤ьЧР ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧмые╝ ьЭ┤ьЪйэХЬ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмъ░А ъ░АыКеэХ┤ьзД 2014ыЕД ьЭ┤эЫДыбЬ ьГБыЛ╣эЮИ ьШдыЮЬ ъ╕░ъ░Д ьЬДьЩА ъ░ЩьЭА ьаЬэХЬ ьВмэХньЭ┤ ьЬаьзАыРШьЦ┤ ьЩФыКФыН░, ь▓ШьЭМ ьаЬыПДъ░А ыПДьЮЕыРЬ ыЛ╣ьЛЬьЧРыКФ ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧм ьаБьЪйьЭ┤ ъ░АыКеэХЬ ьХ╜ьаЬъ░А ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ыСР ьХ╜ьаЬыбЬ ъ╡нэХЬыРШьЦ┤ ьЮИьЧИьЬ╝ыВШ 2021ыЕД ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩьЭ┤ ыПДьЮЕыРШьЧИьЬ╝ый░, эЦеэЫД эММыжмьЛЬызЩ(faricimab)8 ыУ▒ьЭШ ьХ╜ьаЬъ░А ь╢Фъ░АыбЬ ыПДьЮЕыРа ьШИьаХьЧР ьЮИыЛд. ъ│╝ъ▒░ьЩАыКФ ыЛдые┤ъ▓М ы│┤ыЛд ыЛдьЦСэХЬ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ьХ╜ьаЬые╝ ьДаэГЭэХа ьИШ ьЮИыКФ эШД ьЛЬьаРьЧРьДЬ ьГБъ╕░ ьаЬэХЬ ьВмэХньЧР ьЭШъ▒░ ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧмые╝ ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьзА ык╗эХШыКФ эЩШьЮРьЭШ ьЮДьГБ ъ▓╜ъ│╝ьЧР ыМАэХЬ эПЙъ░АыКФ ъ╡ныВ┤ ьЭШыгМ эЩШъ▓╜ьЧРьДЬ эБ░ ьЭШып╕ые╝ ъ░АьзИ ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьГЭъ░БыРЬыЛд. ъ╖╕ыЯмыВШ эШДьЮмъ╣МьзА ьЭ┤ьЩА ъ░ЩьЭА ы╢Аы╢ДьЧР ьдСьаРьЭД ыСФ ьЧ░ъ╡м ъ▓░ъ│╝ыКФ ы░ЬэСЬыРЬ ы░Ф ьЧЖыЛд.

ьЭ┤ьЧР ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ьЬ╝ыбЬ ьзДыЛи эЫД ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ ы░П ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ьг╝ьВмые╝ ъ░Б 3эЪМьФй ьЛЬэЦЙы░ЫьХШьЬ╝ыВШ ыСР ьХ╜ьаЬьЧР ыкиыСР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРЬ эЩШьЮРьЭШ ьЮДьГБ ъ▓╜ъ│╝ые╝ ы╢ДьДЭэХШъ│а ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА ъ▓╜ьЪ░ьЭШ ьЮеъ╕░ ьШИэЫДые╝ эЩХьЭ╕эХШъ│аьЮР эХЬыЛд.

ы│╕ эЫДэЦеьаБ ьЧ░ъ╡мыКФ ыЛиьЭ╝ъ╕░ъ┤А(ъ╣АьХИъ│╝ы│СьЫР)ьЧРьДЬ эЧмьЛ▒эВд ьДаьЦ╕ьЧР ьЮЕъ░БэХШьЧм ьЛЬэЦЙыРШьЧИьЬ╝ый░, Institutional Review Board (IRB) ьК╣ьЭ╕ьЭД эЪНыУЭэХШьШАыЛд(Kim's Eye Hospital IRB, #2022-08-014). 2014ыЕД 5ьЫФы╢АэД░ 2021ыЕД 1ьЫФъ╣МьзА ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ьЬ╝ыбЬ ьзДыЛиыРЬ эЩШьЮРыУд ьдС ь┤Иъ╕░ ь╣ШыгМыбЬ ьЛЬэЦЙыРЬ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ(Lucentis┬о, Genentech, South San Francisco, CA, USA) 3эЪМ ьг╝ьВмьЧР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРШьЦ┤ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕(Eylea┬о, Regeneron, Tarrytown, NY, USA) 3эЪМ ьг╝ьВмые╝ ь╢Фъ░АыбЬ ьЛЬэЦЙы░ЫьХШъ▒░ыВШ эШ╣ьЭА ь┤Иъ╕░ ь╣ШыгМыбЬ ьЛЬэЦЙыРЬ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ 3эЪМ ьг╝ьВмьЧР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРШьЦ┤ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ 3эЪМ ьг╝ьВмые╝ ь╢Фъ░АыбЬ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА эЩШьЮР ьдС ыСР ьХ╜ьаЬ ыкиыСРьЧР ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ы░ШьЭСьЭД ы│┤ьЧм ьЭ┤эЫД ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧмые╝ ьаБьЪйэХЬ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ эШ╣ьЭА ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМъ░А ы╢Иъ░АэХШьШАыНШ эЩШьЮРые╝ ыМАьГБьЬ╝ыбЬ ьЧ░ъ╡мые╝ ьЛЬэЦЙэХШьШАыЛд. ьЭ┤ьаДьЧР ьЬаыжмь▓┤ызЭызЙьИШьИаьЭД ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА ы│СыаеьЭ┤ ьЮИъ▒░ыВШ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ьг╝ьВм эЫД ыЪЬыа╖эХЬ эЩйы░ШьЭШ ьДмьЬаьД▒ ы░ШэЭФ(fibrotic scar)ъ░А ыВШэГАыВЬ ъ▓╜ьЪ░, ьзДыЛи эЫД 12ъ░ЬьЫФ ып╕ызМ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░эХЬ ъ▓╜ьЪ░ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬ ьаЬьЩ╕эХШьШАыЛд.

ьЭ╕ыПДьВмьЭ┤ьХДыЛМъ╖╕ыж░эШИъ┤Аьб░ьШБьИаьЭД ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ьЭ┤ые╝ ы░ФэГХьЬ╝ыбЬ эШИъ┤АьЛаьГЭьЭШ ьвЕыеШые╝ ы╢ДыеШэХШьШАыКФыН░, ы╢ДьзАэШИъ┤АызЭъ│╝ ъ▓░ьаИ ыкиьЦС ъ│╝эШХъ┤С ы│Сы│АьЭ┤ ы░Ьъ▓мыРШыКФ ъ▓╜ьЪ░ ъ▓░ьаИызеыЭ╜ызЙэШИъ┤Аы│СьжЭьЬ╝ыбЬ ьзДыЛиэХШьШАьЬ╝ый░,9 ьЭ┤ыЯмэХЬ ьЖМъ▓мьЭ┤ ыВШэГАыВШьзА ьХКыКФ ъ▓╜ьЪ░ ьаДэШХьаБ ьК╡ьД▒ эЩйы░Шы│АьД▒ьЬ╝ыбЬ ьзДыЛиэХШьШАыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ эШ╣ьЭА ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ь╣ШыгМ ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ьзА ьЧмы╢Аые╝ эМРыЛиэХШыКФ ыкЕэЩХэХЬ ъ╕░ьдАьЭА ьЧЖьЧИьЬ╝ый░ ь╣ШыгМые╝ ыЛ┤ыЛ╣эХЬ ьЭШьВмъ░А ъ▓АьВм ъ▓░ъ│╝ые╝ ы░ФэГХьЬ╝ыбЬ эМРыЛиэХШыКФыН░ ьЭ╝ы░ШьаБьЬ╝ыбЬ ьХДыЮШ ъ╕░ьдА 1-3)ьЭД ыкиыСР ызМьб▒эХЬ ъ▓╜ьЪ░ые╝ ьаЬэХЬьаБ ы░ШьЭСьЬ╝ыбЬ эПЙъ░АэХШьШАыЛд: 1) ьзДыЛи ыЛ╣ьЛЬьЩА ы╣Дъ╡РэХШьШАьЭД ыХМ, ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ ы░П ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ъ░Б 3эЪМ ьг╝ьВм эЫДьЧРыПД ызЭызЙыВ┤ьХбъ│╝ ызЭызЙэХШьХбьЭ┤ ьЩДьаДэЮИ эЭбьИШыРШьзА ьХКъ│а, 2) ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗Ш ъ░РьЖМ ьаХыПДъ░А 150 ┬╡m ьЭ┤эХШьШАьЬ╝ый░, 3) ьг╝ьВм эЫД ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗Шъ░А 300 ┬╡m ьЭ┤ьГБьЬ╝ыбЬ ь╕бьаХыРЬ ъ▓╜ьЪ░. ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝эММьЧ┤ъ│╝ эХиъ╗Ш ыЪЬыа╖эХЬ ьЛЬыаеьЭШ ьХЕэЩФъ░А ыВШэГАыВЬ ъ▓╜ьЪ░ ьЧньЛЬ ьХ╜ьаЬ ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыЛиэХШьШАыЛд.

ъ╡ныВ┤ эЧИъ░А ьВмэХньЧР ыФ░ыЭ╝ ьг╝ьВм ьВмьЭ┤ьЭШ ь╡ЬьЖМ ъ╕░ъ░ДьЭА ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ьг╝ьВм ьЛЬъ╕░ьЩА ьГБъ┤АьЧЖьЭ┤ 1ъ░ЬьЫФьЭ┤ьЧИыЛд. ъ╖╕ыЯмыВШ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╡Ьь┤И ь╣ШыгМьЧР ьЭ┤ьЪйыРЬ ъ▓╜ьЪ░ьЧРыКФ 1ъ░ЬьЫФ ъ░Дъ▓йьЬ╝ыбЬ ьг╝ьВмэХШьШАьзАызМ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмыбЬ ьзДэЦЙэХЬ ъ▓╜ьЪ░ьЧРыКФ 2ъ░ЬьЫФ ъ░Дъ▓йьЬ╝ыбЬ ьг╝ьВмэХШьШАыЛд. ыСР ьХ╜ьаЬ ыкиыСРьЧР ь╣ШыгМ ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРЬ эЫДьЧРыКФ эЩШьЮРьЩА ьГБьЭШэХШьЧм ы╣Дъ╕ЙьЧм ьХ╜ьаЬьЭ╕ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ(Avastin┬о, Genentech, South San Francisco, CA, USA)ьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙэХШьШАыКФыН░, эЩШьЮРъ░А ь╣ШыгМ ы╣ДьЪйьЧР ы╢АыЛ┤ьЭД ыКРъ╗┤ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЫРэХШьзА ьХКыКФ ыУ▒ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ьЧРыКФ ь╢Фъ░А ьг╝ьВм ьЧЖьЭ┤ ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░ызМ ьзДэЦЙэХШъ╕░ыПД эХШьШАыЛд. ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ьЮмы░ЬьЭ┤ ъ┤Аь░░ыРШыКФ ыХМьЧРызМ ьг╝ьВмэХШыКФ as-needed ы░йьЛЭ 10 ьЬ╝ыбЬ ьзДэЦЙыРШьЧИыКФыН░, ьЭ╝ы╢А эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ьЭШьВмьЭШ эМРыЛиьЧР ыФ░ыЭ╝ ьЮмы░ЬьЭ┤ ьЧЖьЦ┤ыПД ьзАьЖНьаБьЬ╝ыбЬ ьг╝ьВмэХШыКФ treat-and-extend ы░йьЛЭ11ьЬ╝ыбЬ ь╣ШыгМ ы░йь╣иьЭД ы│Аъ▓╜эХШьШАыЛд.

эЩШьЮРьЭШ ыВШьЭ┤, ьД▒ы│Д, ыЛ╣ыЗи, ъ│аэШИьХХ, эШИъ┤АьЛаьГЭьЭШ ьвЕыеШ, ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ьг╝ьВм эЪЯьИШ ы░П ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░ДьЭД эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд. ьзДыЛи ьЛЬ, ь╡Ьь┤И 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД, ыЛдые╕ ьХ╜ьаЬыбЬ ъ╡Рь▓┤ 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД, ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЭШ ь╡ЬыМАъ╡РьаХьЛЬыаеъ│╝ ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗Шые╝ эЩХьЭ╕эХШьШАьЬ╝ый░, ьзДыЛи ьЛЬ, ь╡Ьь┤И 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД, ыЛдые╕ ьХ╜ьаЬыбЬ ъ╡Рь▓┤ 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД ы╣Ыъ░ДьДныЛиь╕╡ь┤мьШБьГБьЭШ ызЭызЙыВ┤ьХб/ызЭызЙэХШьХб/ызЭызЙэХШъ│аы░ШьВмы│Сы│А/ьЮеьХбьД▒ ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝ы░Хыжм ьЬаым┤ые╝ эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд. ыСР ьХ╜ьаЬые╝ ьЭ┤ьЪйэХЬ 6эЪМ ьг╝ьВм эЫД decimal ьЛЬыаеьЭ┤ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭ┤ьЧИыНШ ъ▓╜ьЪ░ьЧРьДЬыКФ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ ьЛЬыаеьЭ┤ 0.1 ьЭ┤эХШыбЬ ьаАэХШыРШыКФ ьЛЬьаРьЭД эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд.

ьаДь▓┤ эЩШьЮРьЧРьДЬьЭШ ьЛЬыаеъ│╝ ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗Шые╝ ыЛдьЭМ ьД╕ ьЛЬьаР ьВмьЭ┤ьЧР ьДЬыбЬ ы╣Дъ╡РэХШьШАыЛд: ьзДыЛи ьЛЬ, ъ╡Рь▓┤эИмьЧм 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД, ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬ. ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ь╣ШыгМые╝ ьзАьЖНэХЬ ьХИъ│╝ ь╣ШыгМые╝ ьдСыЛиэХЬ ьХИ ьВмьЭ┤ьЧР ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Дъ│╝ ьЛЬыае ы│АэЩФьЭШ ьаХыПДые╝ ы╣Дъ╡РэХШьШАыЛд. ь╢Фъ░АьаБьЬ╝ыбЬ 6эЪМьЭШ ь┤Иъ╕░ ьг╝ьВм эЫД ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗Шъ░А 50 ┬╡m ьЭ┤ьГБ ъ░РьЖМэХШьШАыНШ ъ▓╜ьЪ░ые╝ ьаЬэХЬьаБ ы░ШьЭСьЬ╝ыбЬ ьаХьЭШэХШьШАъ│а, ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗Шъ░А 50 ┬╡m ьЭ┤ыВ┤ыбЬ ъ░РьЖМэХШьШАъ▒░ыВШ ьжЭъ░АэХШьШАыНШ ъ▓╜ьЪ░ые╝ ы╢ИьЭСьД▒ьЬ╝ыбЬ ьаХьЭШэХЬ эЫД, ьЦС ъ╡░ьЧР эПмэХиыРЬ эЩШьЮРьЭШ ы╣ДьЬиьЭД эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд. ыШРэХЬ 6эЪМ ьг╝ьВм ьЭ┤эЫД ь╣ШыгМ ъ│╝ьаХьЧРьДЬ 6ъ░ЬьЫФ ьЭ┤ьГБ 200 ┬╡m ьЭ┤эХШ ыСРъ╗ШьЭШ ы╣Дъ╡РьаБ ьЖМыЯЙьЭШ ызЭызЙэХШьХбьЭ┤ ьЬаьзАыРШьЧИыНШ эЩШьЮРьЭШ ы╣ДьЬиьЭД эЩХьЭ╕эХШьШАыЛд.

эЖ╡ъ│Д ы╢ДьДЭьЧРыКФ SPSS эФДыбЬъ╖╕ыЮи(SPSS ver. 12.0 for Windows, SPSS Inc., Chicago, IL, USA)ьЭД ьЭ┤ьЪйэХШьШАыЛд. ьЛЬыаеьЭА logarithm of minimal angle of resolution (logMAR) ъ░ТьЭД ьЭ┤ьЪйэХШьЧм ы╢ДьДЭэХШьШАыЛд. ьДЬыбЬ ыЛдые╕ ыСР ъ╡░ ьВмьЭ┤ьЭШ ы╣Дъ╡РьЧРыКФ Mann-Whitney U testые╝ ьЭ┤ьЪйэХШьШАыЛд. ьДЬыбЬ ыЛдые╕ ьД╕ ьЛЬьаР ьВмьЭ┤ьЭШ ы╣Дъ╡РьЧРыКФ Friedman testые╝ ьЭ┤ьЪйэХШьШАьЬ╝ый░, ыСР ьЛЬьаР ьВмьЭ┤ьЭШ ы╣Дъ╡РыКФ Wilcoxon signed-ranks test with a BonferroniтАЩs correctionьЭД ьЭ┤ьЪйэХШьШАыЛд. 0.05 ып╕ызМьЭШ pъ░ТьЭД эЖ╡ъ│ДьаБьЬ╝ыбЬ ьЬаьЭШэХЬ ъ░ТьЬ╝ыбЬ ьаХьЭШэХШьШАыЛд.

ьаДь▓┤ 14ьХИ(14ыкЕ)ьЭД ыМАьГБьЬ╝ыбЬ ьЧ░ъ╡мые╝ ьЛЬэЦЙэХШьШАыЛд(Table 1). ьаДэШХьаБ ьК╡ьД▒эЩйы│Аы│АьД▒ 8ьХИ, ъ▓░ьаИызеыЭ╜ызЙэШИъ┤Аы│СьжЭ 5ьХИьЭ┤ьЧИьЬ╝ый░, ыВШыи╕ьзА 1ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ьЭ╕ыПДьВмьЭ┤ьХДыЛМъ╖╕ыж░эШИъ┤Аьб░ьШБьИаьЭД ьЛЬэЦЙэХШьзА ьХКьХШыЛд. ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЭД ыи╝ьаА эИмьЧм эЫД ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ыбЬ ъ╡Рь▓┤эХЬ ъ▓╜ьЪ░ъ░А 7ьХИ, ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ые╝ ыи╝ьаА эИмьЧм эЫД ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ъ╡Рь▓┤эХЬ ъ▓╜ьЪ░ъ░А 7ьХИьЭ┤ьЧИыЛд. ь▓л 6эЪМ ьг╝ьВм ь╣ШыгМ ьдС 2ьХИьЧРьДЬ ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝ьЭШ эММьЧ┤ьЭ┤ ы░ЬьГЭэХШьШАыЛд(Fig. 1). ьзДыЛи эЫД ь▓л 6эЪМ ьг╝ьВмьЧР ьаЬэХЬьаБ ы░ШьЭСьЭД ы│┤ьЭ╕ ъ▓╜ьЪ░ыКФ 6ьХИ, ы╢ИьЭСьД▒ьЭ┤ьЧИыНШ ъ▓╜ьЪ░ыКФ 8ьХИьЭ┤ьЧИыЛд. эПЙъ╖а ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░ДьЭА ьзДыЛи эЫД 43.3 ┬▒ 33.2ъ░ЬьЫФьЭ┤ьЧИыЛд.

ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ьаЬэХЬьаБ ы░ШьЭСьЭД ы│┤ьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эПЙъ░АыРЬ ьЭ┤эЫДьЭШ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМыбЬ 8ьХИ(57.1%)ьЧРьДЬыКФ эПЙъ╖а 10.4 ┬▒ 16.3эЪМьЭШ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ьг╝ьВмъ░А ьЛЬэЦЙыРШьЧИьЬ╝ый░, ыВШыи╕ьзА 6ьХИ(42.9%)ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМ ьЧЖьЭ┤ ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░эХШьШАыЛд. 1ьХИ(7.1%)ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ьдС ы░▒ыВ┤ьЮеьИШьИаьЭД ьЛЬэЦЙы░ЫьХШыЛд. ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА 8ьХИ ьдС 3ьХИьЧРьДЬыКФ as-needed ь╣ШыгМ ыПДьдС treat-and-extendыбЬ ь╣ШыгМ ы░йь╣иьЭД ы│Аъ▓╜эХШьШАьЬ╝ый░, ыВШыи╕ьзА 5ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬъ╣МьзА as-neededьЧР ьдАэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьзДэЦЙэХШьШАыЛд. ь┤Иъ╕░ ь╣ШыгМ ьЭ┤эЫД ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ 5ьХИьЧРьДЬ 6ъ░ЬьЫФ ьЭ┤ьГБ ьЖМыЯЙьЭШ ызЭызЙэХШьХбьЭ┤ ьЬаьзАыРШыКФ ъ▓╜ъ│╝ые╝ ы│┤ьШАыЛд.

эПЙъ╖а logMAR ьЛЬыаеьЭА ьзДыЛи ьЛЬ 0.42 ┬▒ 0.34ьШАьЬ╝ый░, ь▓л 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД 0.36 ┬▒ 0.28, ъ╡Рь▓┤эИмьЧмыбЬ 3эЪМ ь╢Фъ░А ьг╝ьВм эЫДьЧРыКФ 0.50 ┬▒ 0.33ьЭ┤ьЧИьЬ╝ый░, ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЧРыКФ 0.91 ┬▒ 0.68ьЭ┤ьЧИыЛд. ьзДыЛи ьЛЬ, ъ╡Рь▓┤эИмьЧм эЫД ы░П ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЭШ ьЛЬыаеьЧРыКФ ьЬаьЭШэХЬ ь░иьЭ┤ъ░А ьЮИьЧИыКФыН░(p=0.035), ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЭШ ьЛЬыаеьЭА ьзДыЛи ьЛЬ(p=0.021) ы░П ъ╡Рь▓┤эИмьЧм эЫД(p=0.023)ьЭШ ьЛЬыаеьЧР ы╣ДэХ┤ ьЬаьЭШэХШъ▓М ьХЕэЩФыРЬ ъ░ТьЭД ы│┤ьШАыЛд. ъ╡Рь▓┤эИмьЧм ьг╝ьВмые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА эЫДы╢АэД░ ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬъ╣МьзА ьЛЬыаеьЭ┤ logMAR 0.3 ьЭ┤ьГБ ьХЕэЩФыРЬ ъ▓╜ьЪ░ыКФ 6ьХИ(42.9%)ьЭ┤ьЧИьЬ╝ый░, ьЛЬыаеьЭ┤ ьХЕэЩФыРШьЧИьЬ╝ыВШ ъ╖╕ ьаХыПДъ░А logMAR 0.3 ьЭ┤эХШьШАыНШ ъ▓╜ьЪ░ыКФ 3ьХИ(21.4%)ьЭ┤ьЧИыЛд(Table 2).

эПЙъ╖а ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗ШыКФ ьзДыЛи ьЛЬ 522.8 ┬▒ 121.0 ┬╡m, ь▓л 3эЪМ ьг╝ьВм эЫД 499.0 ┬▒ 142.8 ┬╡m, ъ╡Рь▓┤эИмьЧмыбЬ 3эЪМ ь╢Фъ░А ьг╝ьВм эЫДьЧРыКФ 495.5 ┬▒ 153.6 ┬╡mьШАьЬ╝ый░, ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЧРыКФ 448.9 ┬▒ 142.5 ┬╡mьШАыЛд. ьзДыЛи ьЛЬ, ъ╡Рь▓┤эИмьЧм эЫД ы░П ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЭШ ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗ШьЧРыКФ ьЬаьЭШэХЬ ь░иьЭ┤ъ░А ьЮИьЧИыКФыН░(p=0.017), ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬьЭШ ьдСьЛмызЭызЙыСРъ╗ШыКФ ьзДыЛи ьЛЬьЧР ь╕бьаХыРЬ ъ░ТьЧР ы╣ДэХ┤ ьЬаьЭШэХШъ▓М ьаАэХШыРЬ ьЖМъ▓мьЭД ы│┤ьШАыЛд(p=0.035).

ьзДыЛи ьЛЬ ызЭызЙэХШьХбьЭА 100% (14ьХИ), ызЭызЙыВ┤ьХбьЭА 7.1% (1ьХИ), ызЭызЙэХШъ│аы░ШьВмы│Сы│АьЭА 35.7% (5ьХИ), ьЮеьХбьД▒ ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝ы░ХыжмыКФ 85.7% (12ьХИ)ьЧРьДЬ ъ┤Аь░░ыРШьЧИьЬ╝ый░, ь╡Ьь┤И loading ьг╝ьВм эЫДьЧРыКФ ъ░Бъ░Б 100% (14ьХИ), 7.1% (1ьХИ), 28.6% (4ьХИ), 85.7%(12ьХИ), ъ╡Рь▓┤эИмьЧм эЫДьЧРыКФ ъ░Бъ░Б 92.9% (13ьХИ), 1 4.3% (2ьХИ), 28.6% (4ьХИ), 71.4% (10ьХИ)ьЧРьДЬ ъ┤Аь░░ыРШьЧИыЛд(Fig. 2). ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ/ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМ ьзБэЫД 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ы│┤ьЭ╕ ъ▓╜ьЪ░ыКФ 13ьХИьЭ┤ьЧИыЛд. ьЭ┤ыУд ьдС 7ьХИ(53.8%)ьЭА ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬъ╣МьзА ьЛЬыаеьЭ┤ 0.2 ьЭ┤ьГБьЬ╝ыбЬ ьЬаьзАыРШьЧИьЬ╝ый░(Fig. 3), 6ьХИ(46.2%)ьЧРьДЬыКФ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ьдС 0.1 ьЭ┤эХШыбЬ ьЛЬыаеьЭ┤ ьХЕэЩФыРШьЧИыКФыН░(Fig. 4), 0.1 ьЭ┤эХШыбЬьЭШ ьЛЬыае ьХЕэЩФъ░А ь╡Ьь┤ИыбЬ ыВШэГАыВЬ ьЛЬъ╕░ыКФ ьзДыЛи эЫД 29.7 ┬▒ 18.3ъ░ЬьЫФьЭ┤ьЧИыЛд(Fig. 5). ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА 8ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ эПЙъ╖а 51 .4 ┬▒ 35.5ъ░ЬьЫФ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░эХШьШАыКФыН░, ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬ 4ьХИ(50.0%)ьЧРьДЬ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХШьШАыЛд.

ь▓л 6эЪМ ьг╝ьВм эЫД ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьзА ьХКьЭА 6ьХИьЧР ы╣ДэХ┤ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ь╣ШыгМы░ЫьЭА 8ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░ДьЭ┤ ьб░ъ╕И ыНФ ъ╕┤ ъ▓╜эЦеьЭ┤ ьЮИьЧИьЬ╝ый░(эПЙъ╖а 32.5 ┬▒ 29.2ъ░ЬьЫФ vs. 51.4 ┬▒ 35.5ъ░ЬьЫФ, p=0.282) ьЛЬыаеьЭА ьб░ъ╕И ыНЬ ьХЕэЩФыРШыКФ ъ▓╜эЦеьЭД ы│┤ьШАьЬ╝ыВШ(эПЙъ╖а 0.49 ┬▒ 0.64 vs. 0.35 ┬▒ 0.60, p=0.662) ьЦС ъ╡░ ьВмьЭ┤ьЧР эЖ╡ъ│ДьаБьЬ╝ыбЬ ьЬаьЭШэХЬ ь░иьЭ┤ыКФ ьЧЖьЧИыЛд. LogMAR 0.3 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьаАэХШъ░А ыВШэГАыВЬ ъ▓╜ьЪ░ыКФ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ь╣ШыгМы░ЫьЭА ъ╡░ьЧРьДЬ 3ьХИ, ь╣ШыгМ ьЧЖьЭ┤ ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░эХЬ ъ╡░ьЧРьДЬ 3ьХИьЭ┤ьЧИыЛд. ь╣ШыгМ ьЧЖьЭ┤ ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░эХЬ 6ьХИ ьдС 3ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╢Фъ░АьаБьЭ╕ ь╣ШыгМъ░А ыПДьЫАьЭ┤ ыРШьзА ьХКьЭД ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьЭШьВмъ░А эМРыЛиэХШьЧм ь╣ШыгМые╝ ьдСыЛиэХШьШАьЬ╝ый░, 1ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ эЩШьЮРъ░А ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЫРэХШьзА ьХКьХД ь╣ШыгМъ░А ьдСыЛиыРШьЧИыЛд. ыВШыи╕ьзА 2ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ьЭШым┤ъ╕░ыбЭьЭД эЖ╡эХ┤ ьаХэЩХэХЬ ьЫРьЭ╕ьЭД эЩХьЭ╕эХа ьИШ ьЧЖьЧИыЛд. ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝эММьЧ┤ьЭ┤ ы░ЬьГЭэХЬ 2ьХИ ьдС 1ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМ ьЧЖьЭ┤ ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░эХШьШАьЬ╝ый░, ыВШыи╕ьзА 1ьХИьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙэХШьШАыЛд.

ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЧР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓╜ьЪ░ыЭ╝ эХаьзАыЭ╝ыПД ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ эИмьЧм эЫДьЧРыКФ ы░ШьЭСьЭД ы│┤ьЭ╝ ьИШ ьЮИыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьЮШ ьХМыадьа╕ ьЮИыКФыН░, ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ыбЬьЭШ ъ╡Рь▓┤эИмьЧм эЫД ыЪЬыа╖эХЬ эХ┤ы╢АэХЩьаБ эШ╕ьаДьЭ┤ ыВШэГАыВШыКФ ъ▓╜ьЪ░ъ░А ызОьЭАыН░ ы╣ДэХ┤ ьЛЬыае эШ╕ьаДьЭА ыМАы╢Аы╢Д ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыЛд.12-14 ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮРьЧРьДЬ ьЧньЛЬ ьЭ╝ы╢АьЧРьДЬыКФ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЬ╝ыбЬьЭШ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмьЧР эЪиъ│╝ые╝ ы│┤ьЭ┤ыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьХМыадьа╕ ьЮИьЬ╝ыВШ15 ъ╡Рь▓┤эИмьЧмьЭШ эЪиъ│╝ъ░А ыЪЬыа╖эХШьзА ьХКьЭА ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ы│┤ъ│аэХЬ ьЧ░ъ╡мыУдыПД ьЮИьЧИыЛд.16,17 ьЛдьаЬ ъ╡ныВ┤ эЩШьЮРые╝ ыМАьГБьЬ╝ыбЬ эХЬ Kim et al18ьЭШ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМые╝ ы░ЫыЛд ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ъ╡Рь▓┤эХЬ ъ▓╜ьЪ░(9.5%)ыКФ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ы░ЫыЛд ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ыбЬ ъ╡Рь▓┤эХШыКФ ъ▓╜ьЪ░(28.8%)ьЧР ы╣ДэХ┤ ъ╖╕ ы╣ДьЬиьЭ┤ ыЪЬыа╖ьЭ┤ ыВоьЭА ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ыВШэГАыВмыКФыН░, ьЭ┤ьЩА ъ░ЩьЭА ъ▓░ъ│╝ыКФ ьЭШьВмыУдьЭ┤ ьЛдьаЬ ьзДыгМ эЩШъ▓╜ьЧРьДЬ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ыбЬьЭШ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмые╝ ыНФ ьДаэШ╕эХШыКФ ъ▓╜эЦеьЭ┤ ьЮИьЭМьЭД ы│┤ьЧмьдАыЛд.

ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ыкиыСРьЧР ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЪиъ│╝ые╝ ы│┤ьЭ┤ыКФ ъ▓╜ьЪ░ ь╢Фъ░АьаБьЬ╝ыбЬ ьЦ┤ыЦаэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙэХ┤ьХ╝ эХШыКФъ░АьЧР ыМАэХ┤ьДЬыКФ ьХДьзБ эЩХыж╜ыРЬ ъ╕░ьдАьЭА ьЧЖыКФ ьГБэГЬьЭ┤ыЛд. Muftuoglu et al19ьЭА 2ъ░ЬьЫФ ъ░Дъ▓й ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓╜ьЪ░ьЧРьДЬ ы│┤ыЛд ьЮРьг╝ ьг╝ьВмэХШыКФ ы░йьЛЭьЭД эЖ╡эХ┤ ыЪЬыа╖эХЬ эХ┤ы╢АэХЩьаБ эШ╕ьаДьЭД ьЦ╗ьЭД ьИШ ьЮИьЧИыЛдъ│а ы│┤ъ│аэХШьШАыЛд. Ota et al20ьЭА ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮРьЧРьДЬ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМъ░А ьЪ░ьИШэХЬ эХ┤ы╢АэХЩьаБ эЪиъ│╝ые╝ ы│┤ьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ы│┤ъ│аэХШьШАьЬ╝ый░, ъ╡ныВ┤ эЩШьЮРые╝ ыМАьГБьЬ╝ыбЬ эХЬ Kim 21 ьЭШ ы│┤ъ│аьЧРьДЬ ьЧньЛЬ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ь╣ШыгМьЧР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыНШ эЩШьЮРьЧРьДЬ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬьЭШ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмые╝ эЖ╡эХ┤ ызЭызЙы╢АьвЕьЭ┤ ьЖМьЛдыРЬ ъ▓░ъ│╝ые╝ ы│┤ъ│аэХШьШАыЛд. Khanani et al22ьЭШ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ ъ╕░ьб┤ьЭШ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ьХ╜ьаЬьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮРьЧРьДЬ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩьЭД 4ьг╝ ъ░Дъ▓й эИмьЧмъ░А ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ые╝ 4ьг╝ ъ░Дъ▓й эИмьЧмьЧР ы╣ДэХ┤ ыНФ ыВШьЭА эХ┤ы╢АэХЩьаБ эЪиъ│╝ые╝ ы│┤ьШАьЬ╝ый░, Park et al23ьЭШ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ь╣ШыгМьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыНШ 1эШХ эШИъ┤АьЛаьГЭ(type 1 neovascularization)ьЧРьДЬ ъ┤СьЧнэХЩь╣ШыгМ ьЛЬэЦЙ эЫД 71%ьЧРьДЬ ызЭызЙы╢АьвЕьЭ┤ ьЖМьЛдыРШьЧИьЬ╝ый░ ьЛЬыаеьЭ┤ ьЬаьЭШэХШъ▓М эШ╕ьаДыРШьЧИыЛд.

ьЭ┤ьЩА ъ░ЩьЭА ъ▓░ъ│╝ые╝ ъ│аыадэХШьШАьЭД ыХМ, ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ыкиыСР эЪиъ│╝ъ░А ьЧЖыКФ эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬьЭШ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмыВШ ъ┤СьЧнэХЩь╣ШыгМые╝ ь╢Фъ░АыбЬ ьЛЬэЦЙэХ┤ ы│╝ ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд. ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩьЧРьДЬ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ыбЬ ъ╡Рь▓┤ эЫД 2ъ░ЬьЫФ ъ░Дъ▓й 3эЪМ ьг╝ьВмьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ьг╝ьВмые╝ 1ъ░ЬьЫФ ъ░Дъ▓йьЬ╝ыбЬ ь╢Фъ░А ьЛЬэЦЙэХ┤ ы│┤ыКФ ъ▓ГыПД эХЬ ы░йы▓ХьЭ┤ ыРа ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд. ъ╖╕ыЯмыВШ эШДьЮм ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧм ъ╖ЬьаХьЧРьДЬыКФ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩ 3эЪМ ы░П ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ 3эЪМ ьг╝ьВмьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ь╢Фъ░АыбЬ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ые╝ ьг╝ьВмэХШъ▒░ыВШ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмэХШыКФ ы░йы▓ХьЭА эЧИьЪйэХШьзА ьХКыКФыЛд. ыЛдызМ ы╣Дъ╕ЙьЧм ь╣ШыгМьЭШ ъ▓╜ьЪ░ эЩШьЮРъ░А ыПЩьЭШэХЬыЛдый┤ ьзДэЦЙьЧР ым╕ьаЬъ░А ьЧЖыКФыН░, ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ьХ╜ьаЬъ░А ьГБыЛ╣эЮИ ъ│аъ░АьЭ┤ыпАыбЬ ы│┤ыЛд ьаАыа┤эХЬ ьХ╜ьаЬьЭ╕ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙэХШъ▓М ыРШыКФ ъ▓╜ьЪ░ъ░А ызОыЛд. ыФ░ыЭ╝ьДЬ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ьзАьЖНьаБьЭ╕ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА эЩШьЮРыУдьЭШ ьЮДьГБ ъ▓░ъ│╝ыКФ ьЭШьВмьЩА эЩШьЮРьЧРъ▓М ьШИэЫДьЧР ыМАэХЬ ьГБыЛ╣эЮИ ьдСьЪФэХЬ ьаХы│┤ые╝ ьаЬъ│╡эХ┤ ьдД ьИШ ьЮИьЬ╝ыВШ ьХДьзБъ╣МьзА ьЧмъ╕░ьЧР ыМАэХЬ ьЧ░ъ╡м ъ▓░ъ│╝ъ░А ы╢Аьб▒эХЬ ьГБэГЬьЭ┤ыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРЬ 14ьХИьЧРьДЬ ьЮеъ╕░ ъ▓╜ъ│╝ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ эПЙъ╖а ьХ╜ logMAR 0.4ьЧР ыЛмэХШыКФ эБ░ эПньЭШ ьЛЬыае ьХЕэЩФъ░А ыВШэГАыВШ ьвЛьзА ьХКьЭА ьЛЬыае ьШИэЫДые╝ ы│┤ьШАыЛд. ъ╖╕ыЯмыВШ 35.7%ьЧРьДЬыКФ ьЛЬыаеьЧР ы│АэЩФъ░А ьЧЖъ▒░ыВШ ьШдэЮИыад ьЛЬыаеьЭ┤ ьЖМэПн эШ╕ьаДыРШыКФ ъ▓░ъ│╝ые╝ ы│┤ьЧм ьЭ╝ы╢А эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ьЛЬыае ьШИэЫДъ░А ыВШьБШьзА ьХКьЭД ьИШ ьЮИыЛдыКФ ъ▓░ъ│╝ ьЧньЛЬ ьЦ╗ьЭД ьИШ ьЮИьЧИыЛд. ь╢Фъ░АьаБьЬ╝ыбЬ ъ╡Рь▓┤эИмьЧм эЫД ьЛЬыаеьЭ┤ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭ┤ьЧИыНШ эЩШьЮРьЭШ 46.2%ьЧРьДЬ ъ▓░ъ╡н ьЛЬыаеьЭ┤ 0.1 ьЭ┤эХШыбЬ ьХЕэЩФыРШыКФ ъ▓░ъ│╝ые╝ ы│┤ьШАьЬ╝ыВШ ьХЕэЩФ ьЛЬьаРьЭ┤ ьзДыЛи эЫД эПЙъ╖а 29.7ъ░ЬьЫФыбЬ ьГБыЛ╣эЮИ ьШдыЮЬ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХШьШАыЛдыКФ ьаР ьЧньЛЬ ьг╝ыкйэХа ызМэХЬ ъ▓░ъ│╝ыбЬ ьГЭъ░БыРЬыЛд.

эК╣эЮИ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА 8ьХИ ьдС 50%ьЧРьДЬыКФ эПЙъ╖а 51.4ъ░ЬьЫФьЭ┤ыЭ╝ыКФ ьЮеъ╕░ъ░ДьЭШ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░ДьЧРыПД ы╢Иъ╡мэХШъ│а ь╡ЬьвЕ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ьЛЬ ьЛЬыаеьЭ┤ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭ┤ьЧИыКФыН░, ьЭ┤ьЩА ъ░ЩьЭА ъ▓░ъ│╝ыКФ ы╣ДыбЭ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ ыСР ьХ╜ьаЬ ыкиыСРьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыНШ ъ▓╜ьЪ░ыЭ╝ эХаьзАыЭ╝ыПД ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьзАьЖНэХШыКФ ъ▓ГьЭ┤ ьЭ╝ы╢А эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ыПДьЫАьЭ┤ ыРа ьИШ ьЮИыЛдыКФ ьаРьЭД ьЛЬьВмэХЬыЛд. эК╣эЮИ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭА ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧмые╝ ьаБьЪйэХШьЧм эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД╕эПмьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ь╣ШыгМые╝ ьзДэЦЙэХа ьИШ ьЮИыКФ ьЛЬыае ъ╕░ьдАьЭ┤ыпАыбЬ ьГБъ╕░ ъ╕░ьдА ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХШьШАыЛдыКФ ьаРьЭА ьГБыЛ╣эХЬ ьЭШып╕ъ░А ьЮИыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьГЭъ░БыРЬыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ ыПЩьЭ╝эХЬ ьб░ъ▒┤ эХШьЧРьДЬ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьзАьЖНэХЬ ъ▓╜ьЪ░ьЩА ь╣ШыгМые╝ ьдСыЛиэХЬ ъ▓╜ьЪ░ ьВмьЭ┤ьЭШ ъ▓░ъ│╝ые╝ ьДЬыбЬ ы╣Дъ╡РэХШьзАыКФ ьХКьХШъ╕░ьЧР 50%ьЭШ эЩШьЮРьЧРьДЬ ыВШэГАыВЬ ы╣Дъ╡РьаБ ыВШьБШьзА ьХКьЭА ьЛЬыае ъ▓░ъ│╝ъ░А ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ьХ╜ьаЬьЭШ эЪиъ│╝ ыХМым╕ьЭ╕ьзА ьХДыЛИый┤ ьзИэЩШьЭШ ьЮРьЧ░ ъ▓╜ъ│╝ ьЮРь▓┤ъ░А ыВШьБШьзА ьХКьХШъ╕░ ыХМым╕ьЭ╕ьзАьЧР ыМАэХ┤ьДЬыКФ ьаХэЩХэЮИ ъ▓░ыба ыВ┤ыжмъ╕░ ьЦ┤ыадьЪ┤ ый┤ьЭ┤ ьЮИыЛд. ъ╖╕ыЯмыВШ ы╣ДыбЭ эЖ╡ъ│ДьаБьЬ╝ыбЬ ьЬаьЭШэХЬ ь░иьЭ┤ыКФ ьХДыЛИьЧИьЬ╝ыВШ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьзАьЖНэХЬ ъ▓╜ьЪ░ьЧРьДЬ ь╣ШыгМые╝ ьдСыЛиэХЬ ъ▓╜ьЪ░ьЧР ы╣ДэХ┤ эПЙъ╖а ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░ДьЭ┤ ьХ╜ 19ъ░ЬьЫФ ыНФ ъ╕╕ьЧИьЭМьЧРыПД ы╢Иъ╡мэХШъ│а ьЛЬыаеьЭ┤ эПЙъ╖а logMAR 0.14 ыНЬ ьХЕэЩФыРЬ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ыВШэГАыВШ ьЭ╝ы╢А эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМъ░А ьЮеъ╕░ ьЛЬыае ьШИэЫДьЧР ьШБэЦеьЭД ып╕ь│дьЭД ъ░АыКеьД▒ьЭ┤ ьЮИьЭД ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ь╢Фь╕быРЬыЛд.

ъ╖╕ыЯмыВШ ь╢Фъ░А ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьзА ьХКьЭА эЩШьЮРьЭШ ьЭ╝ы╢АьЧРьДЬыКФ logMAR 0.3 ьЭ┤ьГБьЭШ ыЪЬыа╖эХЬ ьЛЬыаеьаАэХШъ░А ыВШэГАыВШьзА ьХКьХШыЛдыКФ ьаРьЭД ъ│аыадэХШьШАьЭД ыХМ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМъ╡░ эЩШьЮРьЭШ ьЭ╝ы╢АьЧРьДЬыКФ ь╢Фъ░АьаБьЭ╕ ь╣ШыгМ ьЧЖьЭ┤ыПД ьЛЬыаеьЭ┤ ьЦ┤ыКР ьаХыПД ьЬаьзАыРШьЧИьЭД ъ░АыКеьД▒ьЭ┤ ьЮИьЧИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд. ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМьЭШ эЪиьЪйьЧР ыМАэХ┤ьДЬыКФ ь╢Фъ░АьаБьЭ╕ ьЧ░ъ╡мые╝ эЖ╡эХЬ эЩХьЭ╕ьЭ┤ эХДьЪФэХа ъ▓ГьЬ╝ыбЬ эМРыЛиыРЬыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЭШ ъ▓░ъ│╝ыКФ ы╣ДыбЭ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ыкиыСР эЪиъ│╝ъ░А ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыНШ эЩШьЮРыЭ╝ эХаьзАыЭ╝ыПД ыМАы╢Аы╢Д ыЛиъ╕░ъ░ДьЧР ьЛдыкЕьЬ╝ыбЬ ьзДэЦЙэХШьзАыКФ ьХКьЬ╝ый░, ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ьг╝ьВм ь╣ШыгМые╝ эЖ╡эХ┤ ьЮеъ╕░ъ░Д ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХШыКФ ъ▓╜ьЪ░ыПД ыУЬым╝ьзА ьХКьХШыЛдыКФ ьаРьЭД ы│┤ьЧмьдАыЛд. ьЭ┤ьЩА ъ░ЩьЭА ъ▓░ъ│╝ыКФ ьГБъ╕░ эЩШьЮРъ╡░ьЭШ ьЭ╝ы╢АьЧРьДЬыКФ ы╕МыбдыгиьЛЬьг╝ызЩ эШ╣ьЭА ъ░Аъ╣МьЪ┤ ып╕ыЮШьЧР ыПДьЮЕыРа ьИШ ьЮИыКФ ьХ╜ьаЬьЭ╕ faricimabъ│╝ ъ░ЩьЭА ыЛдые╕ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ьХ╜ьаЬыбЬьЭШ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмъ░А ьЛЬыае ьШИэЫД эШ╕ьаДьЧР ыПДьЫАьЭ┤ ыРа ьИШыПД ьЮИыЛдыКФ ьаРьЭД ьЛЬьВмэХШыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьГЭъ░БыРЬыЛд. эШДьЮмьЭШ ъ░АьЪйэХЬ ь╣ШыгМ ы░йьЛЭьЬ╝ыбЬ ыЪЬыа╖эХЬ эШ╕ьаДьЭ┤ ьЧЖыКФ ъ▓╜ьЪ░ ъ░Ьы░Ь ьдСьЭ╕ эШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР C, D ьЦ╡ьаЬьХ╜ьаЬьЭ╕ OPT-30224ьЩА ъ░ЩьЭА ыЛдые╕ ьЮСьЪй ъ╕░ьаДьЭД ъ░АьзД ьХ╜ьаЬыУдьЭД ьЛЬэЧШьаБьЬ╝ыбЬ эИмьЧмэХ┤ ы│┤ыКФ ъ▓ГыПД эХЬ ы░йэО╕ьЭ┤ ыРа ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд.

ы░ШыМАьХИьЭ┤ ьЛдыкЕэХШьШАъ▒░ыВШ ы░ШыМАьХИыПД ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ ыУ▒ ьЛдыкЕьЬ╝ыбЬ ьзДэЦЙэХа ьИШ ьЮИыКФ ьзИэЩШьЬ╝ыбЬ ь╣ШыгМы░Ыъ│а ьЮИыКФ ъ▓╜ьЪ░ ьЭ┤ыЯмэХЬ ь╢Фъ░АьаБьЭ╕ ьХ╜ьаЬ ьЭ┤ьЪйьЭ┤ ыНФ эБ░ ьЭШып╕ъ░А ьЮИьЭД ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьГЭъ░БыРЬыЛд. ьЛдыкЕьЧР ыФ░ые╕ ьВмэЪМьаБ ы╣ДьЪй ыУ▒ьЭД ъ│аыадэХШьШАьЭД ыХМ, ьзАьЖНьаБьЭ╕ ь╣ШыгМъ░А ьВмэЪМъ▓╜ьаЬьаБьЬ╝ыбЬыКФ ьЖРэХ┤ъ░А ьХДыЛР ьИШ ьЮИъ╕░ьЧР25 эК╣эЮИ ы░ШыМАьХИ ьЛЬыаеьЭ┤ ьЛмэХШъ▓М ьаАэХШыРЬ ъ▓╜ьЪ░ ь╢Фъ░АьаБьЭ╕ ь╣ШыгМъ░А ыПДьЫАьЭ┤ ыРШьзА ьХКыКФыЛдыКФ эЩХьЛдэХЬ ъ╖╝ъ▒░ъ░А ьаЬьЛЬыРШъ╕░ ьаДьЧРыКФ ьг╝ьВм ь╣ШыгМые╝ ьзАьЖНэХШыКФ ъ▓ГьЭ┤ эХЬ ы░йэО╕ьЭ┤ ыРа ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьГЭъ░БыРЬыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРыКФ эПмэХиыРЬ эЩШьЮРьЧРьДЬ ыВиьД▒ьЭШ ы╣ДьЬиьЭ┤ ьЧмьД▒ьЧР ы╣ДэХ┤ ыЪЬыа╖эХШъ▓М ыНФ ыЖТьХШыЛд. эШДьЮмъ╣МьзА ьД▒ы│ДьЧР ыФ░ыЭ╝ ьК╡ьД▒ эЩйы░Шы│АьД▒ ь╣ШыгМ ы░ШьЭСьЧР ь░иьЭ┤ъ░А ьЮИыЛдыКФ ыкЕэЩХэХЬ ьжЭъ▒░ыКФ ьЧЖыКФ ьГБэГЬыбЬ ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыПД ьЭ┤ыЯмэХЬ ъ▓╜эЦеьЭ┤ ыВШэГАыВЬ ьЫРьЭ╕ьЭА эЩХьЭ╕эХа ьИШ ьЧЖьЧИыЛд. ыЛдызМ ъ╡ныВ┤ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ыВиьД▒ьЭ┤ ьЧмьД▒ьЧР ы╣ДэХ┤ ьК╡ьД▒ эЩйы░Шы│АьД▒ьЭШ ы░ЬьГЭыеаьЭ┤ ыЖТъ╕░ьЧР26 ьг╝ьВмьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ╕ эЩШьЮР ьЧньЛЬ ыВиьД▒ьЭ┤ ыНФ ызОьХШьЭД ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ь╢Фь╕быРШый░, ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧР эПмэХиыРЬ эЩШьЮРьЭШ ьИльЮРъ░А ьаБьЧИъ╕░ьЧР ьЭ┤ыЯмэХЬ ъ▓╜эЦеьЭ┤ ыНФьЪ▒ ъ│╝ьЮеыРШьЦ┤ ыВШэГАыВмьЭД ъ░АыКеьД▒ьЭ┤ ьЮИьЧИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝эММьЧ┤ьЭ┤ ы░ЬьГЭэХЬ ьХИыПД эПмэХиыРШьЧИыЛд. ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝эММьЧ┤ьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ьХ╜ьаЬ эЪиъ│╝ьЧР ьЭШэХ┤ ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝ы░Хыжмъ░А ьЖМьЛдыРШыКФ ъ│╝ьаХьЧРьДЬ ы░ЬьГЭэХа ьИШ ьЮИьЬ╝ыпАыбЬ ьЧДы░АэЮИ ызРэХ┤ ьХ╜ьаЬьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыЛдъ│а ьаХьЭШэХШъ╕░ ьЦ┤ыадьЪ╕ ьИШ ьЮИыЛд. ъ╖╕ыЯмыВШ ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ъ╡ныВ┤ ъ▒┤ъ░Хы│┤эЧШъ╕ЙьЧм ъ╖ЬьаХьЧР ыФ░ыЭ╝ ы│┤эЧШъ╕ЙьЧмые╝ ьЭ┤ьЪйэХЬ ьг╝ьВм ь╣ШыгМые╝ ы░ЫьзА ык╗эХЬ эЩШьЮРыУдьЭШ ъ▓╜ъ│╝ые╝ эЩХьЭ╕эХШыКФ ъ▓ГьЭ┤ ьг╝ьЪФ ыкйьаБьЭ┤ьЧИьЬ╝ый░, ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝эММьЧ┤ьЭ┤ ы░ЬьГЭэХЬ ъ▓╜ьЪ░ыЭ╝ эХШыНФыЭ╝ыПД ьаБъ╖╣ьаБьЭ╕ ь╣ШыгМые╝ эЖ╡эХ┤ ьЛЬыаеьЭД ьЬаьзАэХа ьИШ ьЮИыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ьХМыадьа╕ ьЮИъ╕░ьЧР27 ьЭ┤ыЯмэХЬ ы╢Аы╢ДьЭД ъ│аыадэХШьЧм ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝эММьЧ┤ьЭ┤ ы░ЬьГЭэХЬ ьХИ ьЧньЛЬ ьЧ░ъ╡мьЧР эПмэХиьЛЬь╝░ыЛд.

ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРыКФ ыЛдьЭМъ│╝ ъ░ЩьЭА ьаЬэХЬьаРьЭ┤ ьЮИыЛд. ы│╕ ьЧ░ъ╡мыКФ ыЛиьЭ╝ ъ╕░ъ┤АьЧРьДЬ ьЛЬэЦЙыРЬ эЫДэЦеьаБ ьЧ░ъ╡мыбЬ ьЖМьИШьЭШ эЩШьЮРые╝ ыМАьГБьЬ╝ыбЬ ьЛЬэЦЙыРШьЧИыЛд. ьХ╜ьаЬые╝ ъ╡Рь▓┤эИмьЧмэХШъ▒░ыВШ ьаЬэХЬьаБ ы░ШьЭСьЭД эПЙъ░АэХШыКФ ыН░ ьЮИьЦ┤ьДЬ ыкЕэЩХэХЬ ъ╕░ьдАьЭ┤ ьЧЖьЧИыЛд. ыШРэХЬ ьаЬэХЬьаБ ы░ШьЭСьЭ┤ эЩХьЭ╕ыРЬ эЫД ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙэХЬ эЩШьЮРьЭШ ъ▓╜ьЪ░ ьХ╜ьаЬ ы╣ДьЪй ыУ▒ьЭШ ьЭ┤ьЬаыбЬ ь╢йы╢ДэХЬ эЪЯьИШьЭШ ьг╝ьВмые╝ ьаБъ╖╣ьаБьЬ╝ыбЬ ьЛЬэЦЙэХШъ╕░ ьЦ┤ыадьЫаьЭД ьИШ ьЮИыЛд. ьаДь▓┤ 14ыкЕ ьдС 13ыкЕьЧРьДЬ ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ эИмьЧм эЫД ьЛЬыаеьЭ┤ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭ┤ьЧИъ╕░ьЧР ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЭШ ъ▓░ъ│╝ыКФ ы│┤ыЛд ьвЛьзА ьХКьЭА ьЛЬыаеьЭД ы│┤ьЭ┤ыКФ эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ьаБьЪйьЭ┤ ьЦ┤ыадьЪ╕ ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд. ызИьзАызЙьЬ╝ыбЬ ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧР эПмэХиыРЬ эЩШьЮРыУдьЧРьДЬ ыВШэГАыВЬ ызЭызЙы╢АьвЕьЭА ьг╝ыбЬ ызЭызЙэХШьХбъ│╝ ьЮеьХбьД▒ ызЭызЙьГЙьЖМьГБэФ╝ы░ХыжмьШАыЛд. ызЭызЙэХШьХбызМ ьб┤ьЮмэХШыКФ ъ▓╜ьЪ░ ьЩДьаДэЮИ ы╢АьвЕьЭ┤ ьЖМьЛдыРШьзА ьХКьХДыПД ьЮеъ╕░ъ░Д ьвЛьЭА ьЛЬыае ъ▓░ъ│╝ые╝ ьЦ╗ьЭД ьИШ ьЮИыЛдыКФ ъ╕░ьб┤ ьЧ░ъ╡м ъ▓░ъ│╝28ые╝ ъ│аыадэХШьШАьЭД ыХМ, ызЭызЙыВ┤ьХбьЭ┤ыВШ ызЭызЙэХШъ│а ы░ШьВмы│Сы│АьЭ┤ ьг╝ыРЬ ызЭызЙы╢АьвЕьЭ╕ эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЭШ ъ▓░ъ│╝ые╝ ъ╖╕ыМАыбЬ ьаБьЪйэХШъ╕░ ьЦ┤ыадьЪ╕ ьИШ ьЮИьЭД ъ▓ГьЭ┤ыЛд.

ьЪФьХ╜эХШый┤ ы│╕ ьЧ░ъ╡мьЧРьДЬыКФ ьК╡ьД▒ ыВШьЭ┤ъ┤АыаиэЩйы░Шы│АьД▒ ьзДыЛи эЫД ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ые╝ ьЭ┤ьЪйэХЬ ь┤Иъ╕░ ь╣ШыгМьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЭ┤ьЧИыНШ эЩШьЮРьЭШ ьЮДьГБ ъ▓╜ъ│╝ые╝ ы╢ДьДЭэХШьШАыЛд. ьЮеъ╕░ъ░ДьЭШ ь╢ФьаБ ъ┤Аь░░ ъ╕░ъ░Д ыПЩьХИ эПЙъ╖а ьХ╜ logMAR 0.4ьЭШ эБ░ эПньЭШ ьЛЬыае ьаАэХШъ░А ыВШэГАыВмьЬ╝ыВШ ьЛЬыаеьЭ┤ 0.1 ьЭ┤эХШыбЬ ьаАэХШыРЬ ьЛЬъ╕░ъ░А ьзДыЛи эЫД эПЙъ╖а ьХ╜ 29.7ъ░ЬьЫФыбЬ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭД ьЮеъ╕░ъ░Д ьЬаьзАэХШыКФ ъ▓╜эЦеьЭД ы│┤ьШАыЛд. ыШРэХЬ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЬ╝ыбЬ ьзАьЖНьаБьЭ╕ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░ЫьЭА эЩШьЮРьЭШ ьаИы░ШьЧРьДЬыКФ 0.2 ьЭ┤ьГБьЭШ ьЛЬыаеьЭ┤ ьЬаьзАыРШьЦ┤ ьзАьЖНьаБьЭ╕ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ь╣ШыгМъ░А ьЭ╝ы╢А эЩШьЮРьЧРьДЬыКФ ыПДьЫАьЭ┤ ыРа ьИШ ьЮИыКФ ъ▓ГьЬ╝ыбЬ ыВШэГАыВмыЛд. эЦеэЫД ыЭ╝ыЛИы╣Дьг╝ызЩъ│╝ ьХаэФМыжмы▓ДьЕЙэК╕ьЧР ы░ШьЭСьЭ┤ ьаЬэХЬьаБьЬ╝ыбЬ эМРыкЕыРШьЦ┤ ы▓аы░ФьЛЬьг╝ызЩьЭД ьЭ┤ьЪйэХЬ ь╣ШыгМые╝ ьЛЬэЦЙы░Ыъ│а ьЮИыКФ эЩШьЮРыУдьЧР ыМАэХЬ ьаДъ╡ньаБьЭ╕ эШДэЩйьЭД ьб░ьВмэХШъ│а ьЭ┤ыЯмэХЬ эЩШьЮРыУдьЧРьДЬ ьГИыбЬ ыПДьЮЕыРШыКФ эХнэШИъ┤АыВ┤эФ╝ьД▒ьЮеьЭ╕ьЮР ь╣ШыгМые╝ ь╢Фъ░АьаБьЬ╝ыбЬ эЧИьЪйэХ┤ ьг╝ыКФ ы░йьХИьЭШ эЪиьЬиьД▒ъ│╝ ъ▓╜ьаЬьД▒ьЭД эПЙъ░АэХШъ│аьЮР эХШыКФ ьЛЬыПДъ░А эХДьЪФэХа ъ▓ГьЭ┤ыЛд.

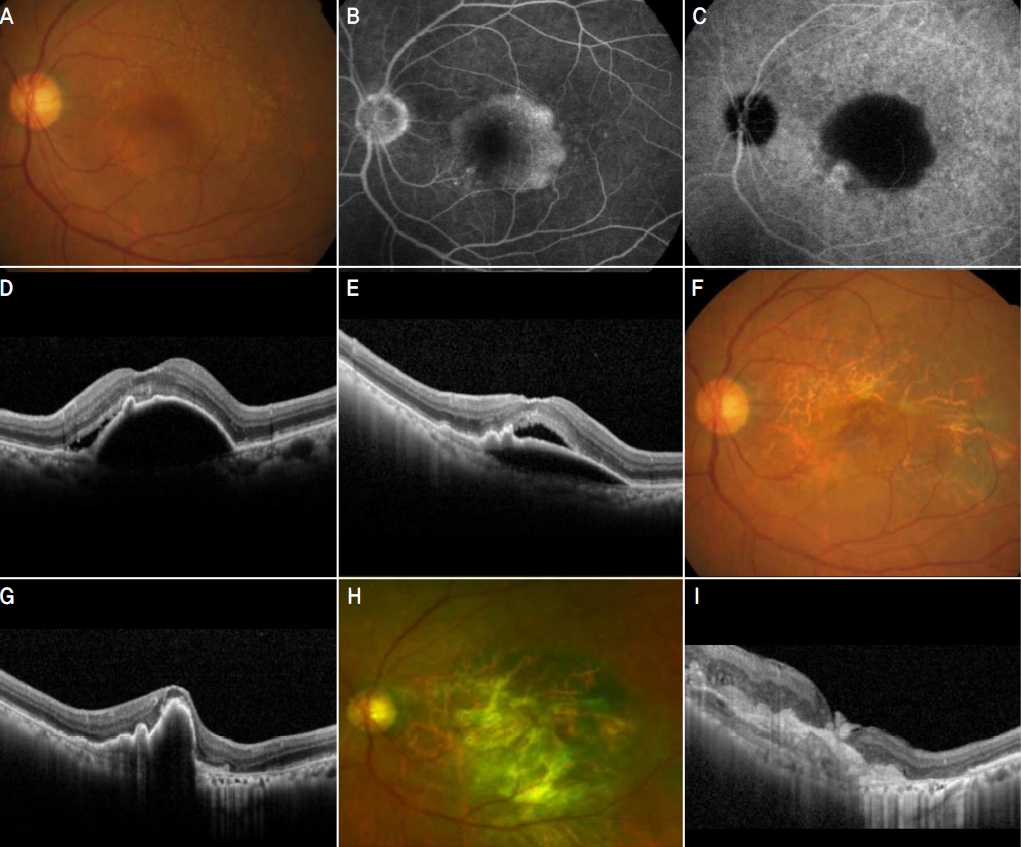

Figure┬а1.

Representative case in which tear of retinal pigment epithelium was developed after aflibercept injections. A 76-year-old patient was diagnosed with typical neovascular age-related macular degeneration (A-D). The visual acuity (VA) was measured as 0.8. The patient was initially treated with three monthly ranibizumab. Afte r the loading injections (E), the height of pigment epithelial detachment was decreased. However, subretinal fluid at the foveal region increased with the VA maintained to 0.8. The patient additionally received three bimonthly aflibercept injections. Afte r additional treatment (F, G), tear of retinal pigment epithelium developed accompanied with deterioration of visual acuity to 0.2. Additional treatment was not performed after this tim e point. At 86 months after diagnosis (H, I), diffuse subretinal scar was observed and the VA was measured as counting finger. (A, F, H) Fundus photography, (B) fluorescein angiography, (C) indocyanine-green angiography, (D, E, G, I) optical coherence tomography.

Figure┬а2.

Changes in the proportion of patients showing subretinal fluid, intraretinal fluid, subretinal hyperreflective material (SHRM), and serous pigment epithelial detachment (PED) at baseline, after initial 3 loading injections and after 3 additional injections using other anti-vascular endothelial growth factor agent. Note that the high proportion of patients showing subretinal fluid and serous PED at all three time points. OCT = optical coherence tomography.

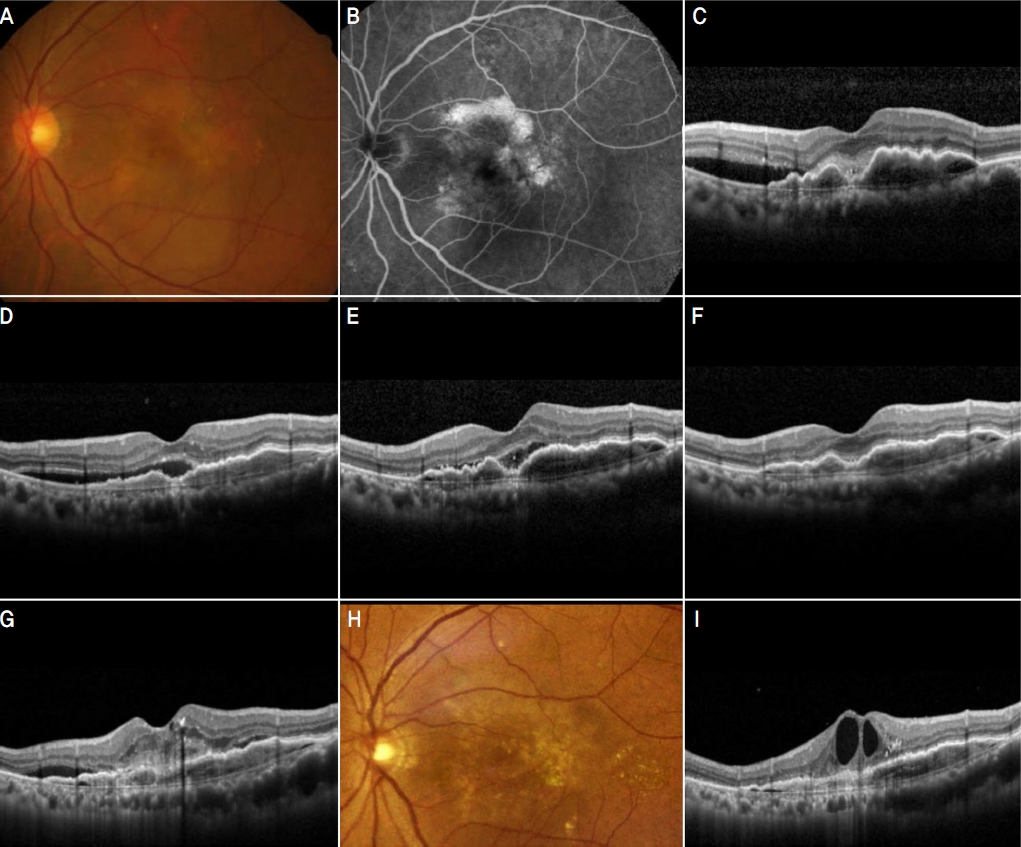

Figure┬а3.

Representative case of refractory to both ranibizumab and aflibercept but maintained relatively good long-term visual acuity. A 63-year-old patient was diagnosed with typical neovascular age-related macular degeneration (A-D). The visual acuity (VA) was measured as 0.4. The patient was initially treated with three monthly ranibizumab. However, the treatment response was limited after the treatment (E) and the VA was maintained to 0.4. The patients additionally received three bimonthly aflibercept injections. After additional treatment (F), the VA was slightly improved to 0.5. However, subretinal fluid was increased without improvement in pigment epithelial detachment. The patient received bevacizumab treatment after this time point. At 36 months after diagnosis (G), there was no definite anatomical improvement. During the 86-month of follow-up period the patient received 33 bevacizumab injections. At 86 months, subretinal fluid and pigment epithelial detachment was slightly decreased with the VA measured as 0.4 (H, I). (A, H) Fundus photography, (B) fluorescein angiography, (C) indocyanine-green angiography, (D-G, I) optical coherence tomography.

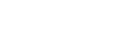

Figure┬а4.

Representative case of refractory to both ranibizumab and aflibercept in which the long-term severe visual deterioration was noted. A 66-year-old patient was diagnosed with neovascular age-related macular degeneration (A-C). The visual acuity (VA) was measured as 0.5. The patient was initially treated with three monthly aflibercept. However, the treatment response was limited after the treatment (D) and the VA was maintained to 0.6. The patients additionally received three monthly ranibizumab injections. Afte r additional treatment (E), subretinal fluid was decreased but the pigment epithelial detachment was increased. The VA was slightly maintained to 0.6. The patient received as-needed basis bevacizumab treatment after this time point. Afte r 4 bevacizumab injections with an interval of 1 to 2 months (F), subretinal fluid was completely resolved and the VA was improved to 0.7. At 65 months (G), severe lesion reactivation was noted and the VA was deteriorated to 0.1. After this time point, bevacizumab treatment was not effective. At 77 months (H, I), the VA was further deteriorated to 0.02. (A, H) Fundus photography, (B) fluorescein angiography, (C-G, I) optical coherence tomography.

Figure┬а5.

Kaplan-Meier graph showing cumulative incidence of patients experiencing visual acuity (VA) deterioration to 0.1, according to follow-up period (n = 13). The mean period between the diagnosis and deterioration in VA to 0.1 was 29.7 ┬▒ 18.3 months.

Table┬а1.

Baseline characteristics of the included patients (n = 14)

Values are presented as mean ┬▒ standard deviation or number (%).

AMD = age-related macular degeneration; PCV = polypoidal choroidal vasculopathy; logMAR = logarithm of minimum angle of resolution; OCT = optical coherence tomography; SHRM = subretinal hyperreflective material; PED = pigment epithelial detachment; VEGF = vascular endothelial growth factor.

Table┬а2.

Degree of changes in visual acuity between the last injection using either ranibizumab or aflibercept and the final visit (n = 14)

| Degree of VA changes | Patients |

|---|---|

| тЙе0.3 logMAR deterioration | 6 (42.9) |

| <0.3 logMAR deterioration | 3 (21.4) |

| No change | 3 (21.4) |

| <0.3 logMAR improvement | 2 (14.3) |

| тЙе0.3 logMAR improvement | 0 (0.0) |

REFERENCES

1) Berg K, Roald AB, Navaratnam J, Bragad├│ttir R. An 8-year follow-up of anti-vascular endothelial growth factor treatment with a treat-and-extend modality for neovascular age-related macular degeneration. Acta Ophthalmol 2017;95:796-802.

2) Moisseiev E, Tsai YL, Herzenstein M. Treatment of neovascular age-related macular degeneration: an economic cost-risk analysis of anti-vascular endothelial growth factor agents. Ophthalmol Retina 2022;6:205-12.

3) Chen R, Wu B. Cost-effectiveness of intravitreal conbercept versus other treatments for wet age-related macular degeneration. Ann Transl Med 2020;8:939.

4) Kim JH, Sagong M, Woo SJ, et al. A real-world study assessing the impact of retinal fluid on visual acuity outcomes in patients with neovascular age-related macular degeneration in Korea. Sci Rep 2022;12:14166.

5) Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. N Engl J Med 2006;355:1419-31.

6) Heier JS, Brown DM, Chong V, et al. Intravitreal aflibercept (VEGF trap-eye) in wet age-related macular degeneration. Ophthalmology 2012;119:2537-48.

7) Dugel PU, Koh A, Ogura Y, et al. HAWK and HARRIER: phase 3, multicenter, randomized, double-masked trials of brolucizumab for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmology 2020;127:72-84.

9) Yannuzzi LA, Sorenson J, Spaide RF, Lipson B. Idiopathic polypoidal choroidal vasculopathy (IPCV). Retina 1990;10:1-8.

10) Fung AE, Lalwani GA, Rosenfeld PJ, et al. An optical coherence tomography-guided, variable dosing regimen with intravitreal ranibizumab (Lucentis) for neovascular age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 2007;143:566-83.

11) Freund KB, Korobelnik JF, Devenyi R, et al. Treat-and-extend regimens with anti-vegf agents in retinal diseases: a literature review and consensus recommendations. Retina 2015;35:1489-506.

12) Heussen FM, Shao Q, Ouyang Y, et al. Clinical outcomes after switching treatment from intravitreal ranibizumab to aflibercept in neovascular age-related macular degeneration. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2014;252:909-15.

13) Kumar N, Marsiglia M, Mrejen S, et al. Visual and anatomical outcomes of intravitreal aflibercept in eyes with persistent subfoveal fluid despite previous treatments with ranibizumab in patients with neovascular age-related macular degeneration. Retina 2013;33:1605-12.

14) Saito M, Kano M, Itagaki K, et al. Switching to intravitreal aflibercept injection for polypoidal choroidal vasculopathy refractory to ranibizumab. Retina 2014;34:2192-201.

15) Marquis LM, Mantel I. Beneficial switch from aflibercept to ranibizumab for the treatment of refractory neovascular age-related macular degeneration. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2020;258:1591-6.

16) Lee JS, Kang HG, Lee CS, Woo SJ. Short-term outcomes following "switching" to monthly ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration showing insufficient response to bimonthly aflibercept. J Ophthalmol 2021;2021:5547686.

17) Jeon YJ, Kim JH, Kim JW, Kim CG. Short-term outcomes of switching to ranibizumab in polypoidal choroidal vasculopathy resistant to aflibercept therapy. J Clin Med 2021;10:5739.

18) Kim JH, Kim JW, Kim CG, Lee DW. Long-term switching between ranibizumab and aflibercept in neovascular age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2020;258:1677-85.

19) Muftuoglu IK, Arcinue CA, Tsai FF, et al. Long-term results of pro re nata regimen of aflibercept treatment in persistent neovascular age-related macular degeneration. Am J Ophthalmol 2016;167:1-9.

20) Ota H, Takeuchi J, Nakano Y, et al. Switching from aflibercept to brolucizumab for the treatment of refractory neovascular age-related macular degeneration. Jpn J Ophthalmol 2022;66:278-84.

21) Kim JH. Short-term efficacy of brolucizumab injection for neovascular age-related macular degeneration with limited response to aflibercept. J Retin 2021;6:145-9.

22) Khanani AM, Brown DM, Jaffe GJ, et al. MERLIN: phase 3a, multicenter, randomized, double-masked trial of brolucizumab in participants with neovascular age-related macular degeneration and persistent retinal fluid. Ophthalmology 2022;129:974-85.

23) Park UC, Kim BH, Choe HR, et al. Long-term results of rescue photodynamic therapy for type 1 neovascularization refractory to anti-vascular endothelial growth factor. Acta Ophthalmol 2021;99:e899-907.

24) Dugel PU, Boyer DS, Antoszyk AN, et al. Phase 1 study of OPT-302 inhibition of vascular endothelial growth factors C and D for neovascular age-related macular degeneration. Ophthalmol Retina 2020;4:250-63.

25) Brown GC, Brown MM, Rapuano SB, Boyer D. A cost-benefit analysis of VEGF-inhibitor therapy for neovascular age-related macular degeneration in the United States. Am J Ophthalmol 2021;223:405-29.

26) Park SJ, Kwon KE, Choi NK, et al. Prevalence and incidence of exudative age-related macular degeneration in South Korea: a nationwide population-based study. Ophthalmology 2015;122:2063-70.e1.

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print